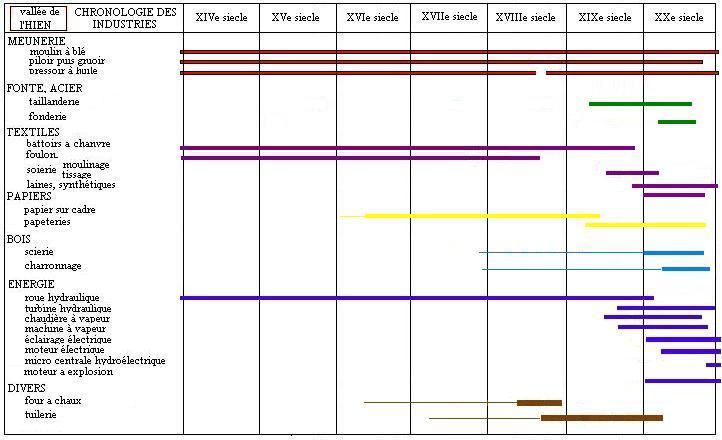

VALLEE DE L'HIEN

(communes de Belmont, Biol, Doissin, Cessieu, Montagnieu, Montrevel, St-Victor-de-Cessieu, Torchefelon)

Version de 2011

La vallée de l'Hien, la plus occidentale des vallées étudiées, coule vers le nord.

Toutefois si elle présente, comme d'autres vallées, une zone amont et centrale anciennement marécageuse, le lit aval, encaissé, est un trait de scie coupant les collines : il y a une discontinuité morphologique. Un point important : la présence de centres urbains proches, La Tour-du-Pin, Bourgoin Jallieu et un peu plus éloignés, Pont-de-Beauvoisin et surtout Lyon. Ils sont tous situés pour les trois premiers dans la vallée de la Bourbre, axe de circulation majeur, dans laquelle se déverse l'Hien.

Fig :

Avant 1800, il avait essentiellement des moulins à farine et deux moulins à

papier sur cadre à St-Victor-de-Cessieu

L'enquête sur le terrain a commencé durant lété 2000 et s'est terminée en été 2003. Les ateliers et usines sont nombreux. Si l'on excepte les rares usines non mues par l'eau installées en amont et au centre, la grande majorité se groupe le long du lit aval, là où la pente de la rivière est plus importante et soutenue.

La carte de Cassini, au milieu du XVIIIe siècle, montre des moulins à papier (confirmé par les textes) et cela s'est maintenu jusqu'à récemment. A la fin du XIXe siècle, il y en avait cinq importantes papeteries et encore trois au milieu du XXème. Les moulins alimentaires sont nombreux et plus tard les scieries, tissage et aussi une grosse taillanderie.

Fig :

Après 1800, la vallée fut colonisée par les usines à l'aval de Doissin

(papeteries, soieries, moulinage, scieries).

Ensuite,

grace aux moteurs électriques, elles se délocalisèrent loin des ruisseaux, à

partir des années 1920.

Fig :

L'industrie papetière fut la plus précoce

Fig :

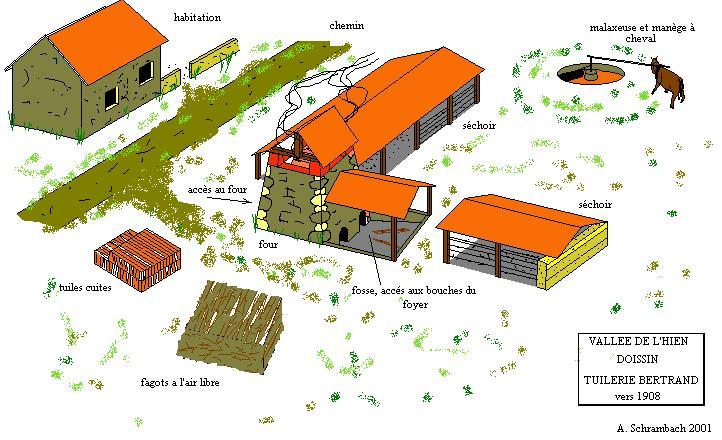

Les tuileries furent nombreuses dans la région. Entre 1850 et la première

moitié du XXe siècle, il y eut la tuilerie Bertrand à Doissin,

avec

son four réverbère (voûte) caractéristique à murs talutés construits en

maçonnerie de blocs erratiques.

Non

construit contre un talus, l'accès aux foyers de l'atelier se faisait par une

fosse remblayée de nos jours.

Fig :

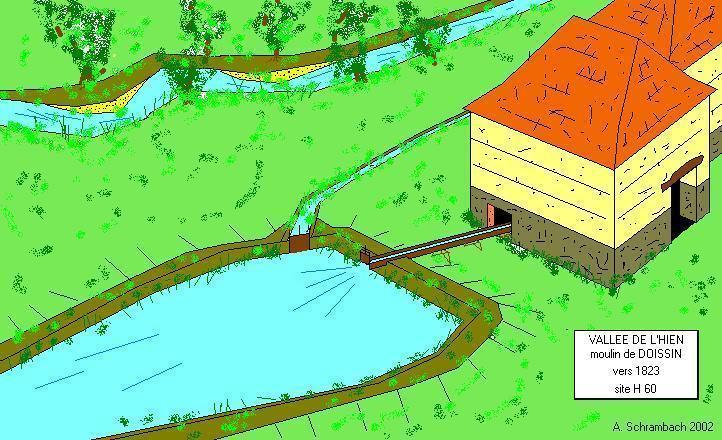

Le moulin de Doissin était alimenté par un canal à partir de l'Hien (étang de

Doissin).

Il a

cessé de fonctionner entre 1850 et

Ce

dernier fut transformé et modernisé par Henri Argoud vers 1920.

BIBLIOGRAPHIE EN RELATION AVEC CES TRAVAUX

BASE DE DONNEES : Alain SCHRAMBACH, Eric VERDEL, Jean CAPOLINI Les enquêtes du Patrimoine artisanal et industriel de la vallée de l'Hien Rapport de fouilles de l'équipe archéologique de Charavines décembre 2003

Jean CAPOLINI, Alain SCHRAMBACH l'environnement hydrologique du bassin versant de l'Hien Rapport de fouilles de l'équipe archéologique de Charavines décembre 2003

Alain SCHRAMBACH Lionel FERRIERE Les papeteries de Saint-Victor-de-Cessieu dans la vallée de l'Hien ; étude technique et historique 2005

Bulletin de la Communauté de communes de l'Hien : Alain SCHRAMBACH, Jean CAPOLINI Le grand étang de Doissin

Fig :

Le moulin de Cachard, appartenant au seigneur de Murinais, est cité sur la

carte de Cassini du milieu du XVIIIe siècle.

A

cette époque il comprenait l'ouvrage représenté sur l'image (il existe encore

avec son rouet mais a été modifié) et deux moulins.

A la

fin du XIXe siècle la pierre en creux et son meuleton servaient de battoirs à

chanvre.

Fig :

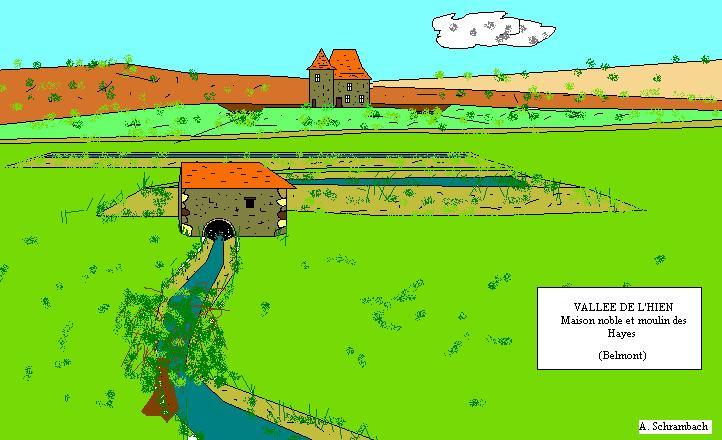

Ce dessin est une reconstitution hypothétique des bâtiments puisqu'ils ont tous

disparus.

La

maison noble des Haies (Hayes) était installée sur un tertre fossoyé. Elle

pourrait dater des années 1200.

Cette

image montre un atelier situé à

Situé

en tête de vallée de l'Hien, les débits disponibles sont très faibles et un éclusage

des eaux était obligatoire pour un fonctionnement du moulin durant 1 heure ou 2

chaque jour.

Fig :

Une petite huilerie et une scierie (dont la scie battante est encore

utilisable) furent créées à la fin des années 1860 à Doissin

Fig : Il y a de nombreuses maisons fortes et châteaux dans la vallée. Celle de l'Epinay à Saint-Victor-de-Cessieu est la plus typée.

Certains détails architecturaux sont conservés dans la construction dont un escalier construit dans le mur pour accéder à l’étage noble et une cheminée du XVIe siècle.

Construite entre les années 1250 et 1300 avec deux étages (d'après les analyses de Verdel Eric co directeur des Fouilles Archéologiques de Charavines)

elle a été détruite à 70% probablement durant les guerres de religion.

La reconstruction a été réalisée au

moins en deux stades. Le 1er, vers la fin des années

en construisant le mur intérieur et la cheminée accolée à cette cloison ainsi que la porte d'entrée du rez-de-chaussée.

Le second au XVIIe siècle a permis de remonter les murs détruits (murs en maçonnerie de galets) et l'escalier extérieur.

Au XIXe siècle, alors que cette construction appartenait à un papetier des cloisons internes et une seconde cheminée ont été aménagés.

Cliquez ICI pour choisir une autre vallée

ou

Cliquez ICI pour revenir au MENU PRINCIPAL

FIN