LE PAYS VOIRONNAIS

L'ENERGIE AU SEIN DES SITES INDUSTRIELS

-

LES VIEUX MOTEURS HYDRAULIQUES

ET LES AUTRES

*

Version de 2011

1-L'ENERGIE

Consulter :

SCHRAMBACH A. Les roues

hydrauliques. 156 pages 2009

SCHRAMBACH A. Les moteurs autres

que les roues hydrauliques. 142

pages 2010

- Livres édités par la Fédération Française de sauvegarde des Moulins,

Musée des Arts et Traditions Populaires Paris XVIe (direction@moulinsdefrance.org)

____

SCHRAMBACH Alain Comment accroître l'énergie disponible dans un atelier, une usine . 2005 non publié.

Fig : Dans les deux vallées

fortement industrialisées, la Fure et la Morge - celà est moins marqué dans les autres vallées - au

virage XIXe - XXe siècle,

l'énergie

hydraulique qui avait été toujours l'énergie largement prépondérante atteignit

ses limites.

La fée

électricité arriva au bon moment. Production locale dans les usines (éclairage)

puis apparition dans les années 1903 (limité à 2 vallées)

et

surtout 1920 de réseaux de distribution régionaux (éclairage et énergie

motrice).

Fig :

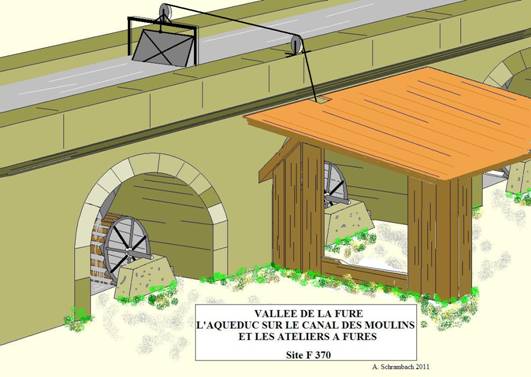

A Fures, le vieux canal des moulins comporte toujours un aqueduc multi

voûtes en plein cintre. Construit sur un rebord de terrasse alluviale,

il

pourrait - d'après l'architecture - dater du XVIIIe siècle. Ouvrage coûteux, il

a du être réalisé pour des forges.

Il fut

utilisé au XXe siècle (avec 7 roues hydrauliques de plusieurs types "en

dessous", "au dessus" et "de poitrine")

pour divers ateliers (mécanique, menuiserie etc).

Fig : les ateliers sur l’aqueduc de l’image précédente

Consulter : SCHRAMBACH Alain Utilisation avant le XXe siècle des fortes dénivelées dans

les usines et

les ateliers situés autour du lac de Paladru (Isère) Décembre 2003 non publié.

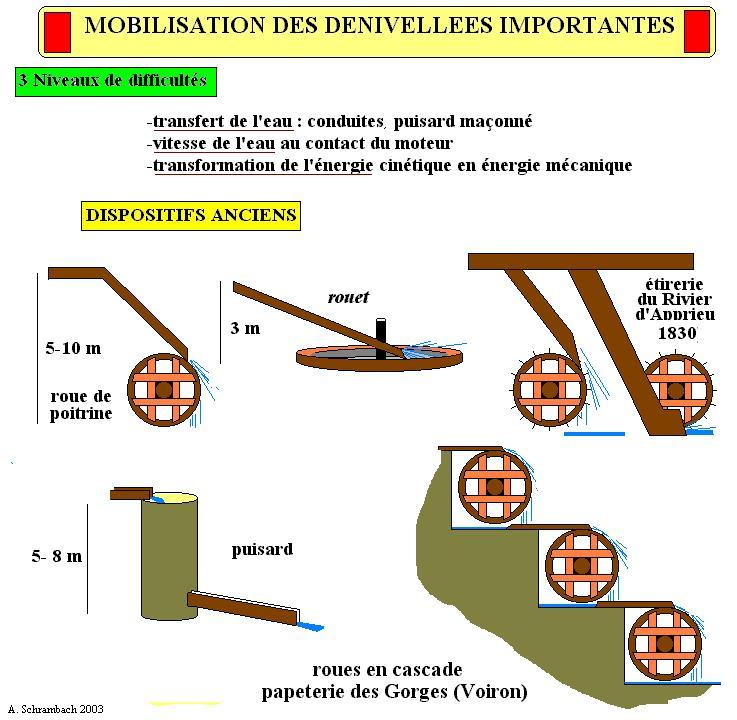

Fig : Le dispositif "en cascade" fut le plus efficace car le débit total était

dirigé sur chaque roue et ces dernières ne se gênaient pas : la puissance

disponible était toujours égale à la puissance équipée (pour un

débit donné). Il fut utilisé dans de vieux moulins alimentaires (Ainan et haute

Bourbre)

et à la papeterie des Gorges (Guérimand) à Voiron.

SCHRAMBACH Alain Les réseaux électriques dans les vallées autour du lac de Paladru Chroniques Rivoises mai2005.

2-LES MOTEURS

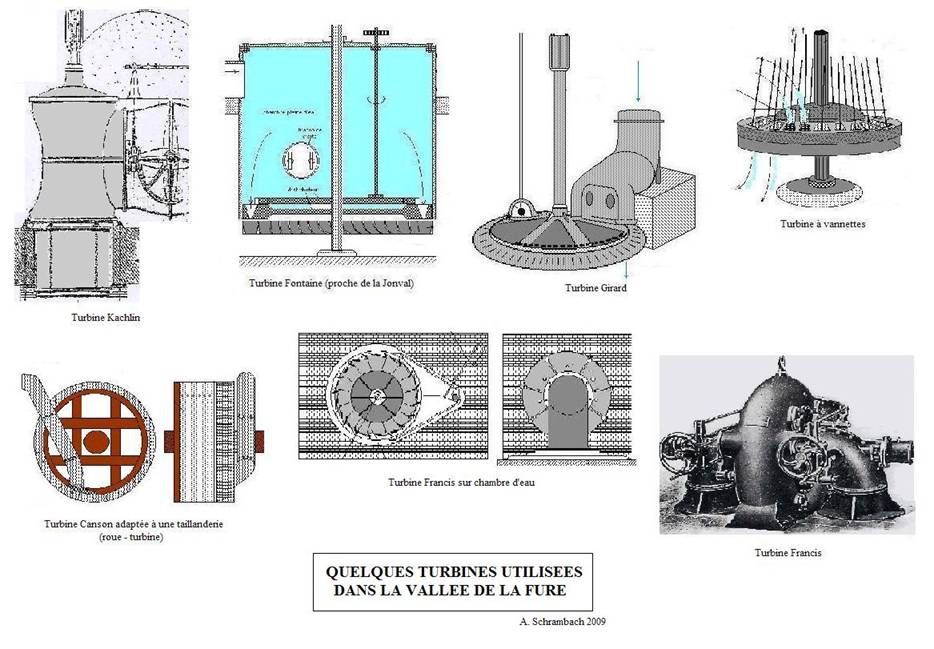

Durant l'étude du Patrimoine Industriel des vallées, plusieurs vieilles turbines ont été décrites (Canson, Fontaine, Francis à opercules, Francis sur chambre d'eau, Girard , roue turbine Bergès, Pelton).

Quelques roues hydrauliques subsistent mais de nombreuses furent citées par les habitants ou bien sont mentionnées dans les archives (roüet, roue "au dessus", de "coté", "au dessous"ou de "poitrine").

A

consulter au Musée Dauphinois et à

A. SCHRAMBACH

Les roues hydrauliques, les turbines et les machines qu'elles entraînent.

L'exemple de la vallée de

La seconde édition est complètement modifiée et complétée (350 pages, 2006). Elle permet d'aborder tous les problémes de détermination, de compréhension et d'utilisation des moteurs vus et étudiés dans les vallées.

Durant une décennie d'enquêtes sur le terrain, de nombreux moteurs hydrauliques ont été découverts et décrits : rouets en bois et bois-métal, roue hydraulique de coté en bois et moyeu en fonte moulée (cette unique roue a été détruite durant l'hiver 2000-2001), roues au dessus, métalliques, de conception moderne. Des turbines ont été également décrites : Canson, Girard, Fontaine, Francis à opercules, Francis sur chambre d'eau, turbines à bache spiraloïde (Francis) et Pelton. L'étude décrit ces moteurs, donne les formules de calcul de la puissance de chaque type de moteur et les situe dans leur contexte historique.

Consulter également :

A. SCHRAMBACH, Histoire industrielle des vallées : les vieilles turbines hydrauliques

des vallées de l’Ainan et de

Fig : Cette évolution des moteurs

hydrauliques à la taillanderie Bret montre le passage des roues

hydrauliques mal étudiées de 1815 et d'avant (et de faible rendement),

aux roues de 1850 performantes, puis aux

roues-turbines et enfin aux turbines sur chambre d'eau à la fin du XIXe siècle.

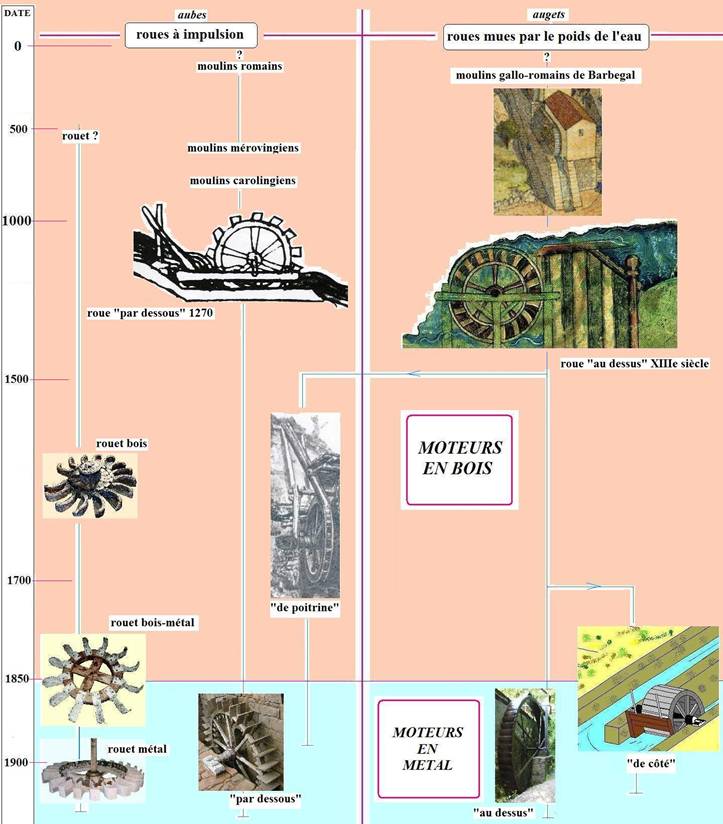

LES ROUES HYDRAULIQUES

De nombreuses roues hydrauliques furent utilisées (parfois jusqu'aux années 1950 dans les forges et 1970 dans les moulins).

Les roüets (rouet) à axe vertical dominaient depuis de nombreux siècles dans les vieux moulins.

Avant 1850 dans les autres ateliers (en particulier les métallurgiques) il y avait des roues à axe horizontal mais on ne faisait guère la distinction, quand au rendement, entre les roues "au dessus", de "poitrine" ou "de devant" et "en dessous".

Après 1850, les roues "au dessus" bien

étudiées et efficaces devinrent prépondérantes. Les roues "de coté"

apparurent - semble-t-il - plus tardivement.

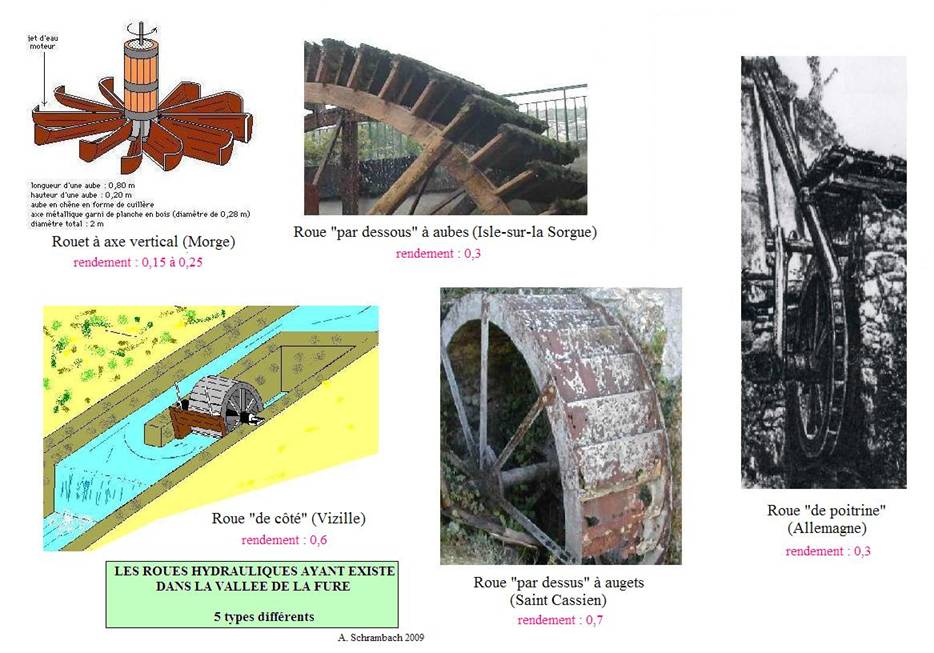

a) ROUE HYDRAULIQUE A AXE VERTICAL ou ROUET (roue à impulsion)

Fig :

Le roüet (roue hydraulique à impulsion et axe vertical) fut le moteur universel

des moulins car, en général, l'axe du moteur étant commun avec

celui

de la paire de meules horizontales, l'entraînement était direct.

Le dessin montre bien qu’avec une roue à

impulsion les pertes d’eau (dont

l’énergie cinétique n’est que partiellement communiquée à la roue)

sont

importantes :

le rendement du moteur chute en conséquence.

b) ROUE HYDRAULIQUE A AXE HORIZONTAL

Fig : Ce tableau montre les

diverses sortes de roues à axe horizontal.

Plusieurs éléments sont à prendre en compte :

- l’emplacement du point de

contact eau-moteur par rapport à l’horizontale passant par l’axe de

la roue

- le mode de présentation de

l’eau : béal incliné ou horizontal

- la nature des réceptacles de

l’eau : aubes ou augets

- le diamètre de la roue

Pour déterminer le rendement du

moteur, il faut faire intervenir tous ces éléments.

Autrefois, les moteurs les plus prisés

étaient ceux à impulsions, où l’eau arrive

à grande vitesse par ce que le béal est incliné. Comme déjà expliqué (voir le rouet) ce choix est à proscrire. Les

études faites à la fin du XVIIIe siècle explicitèrent cette conclusion mais il

fallut attendre le milieu du XIXe siècle pour que les roues à axe horizontal

alimentées par un béal horizontal et du type « par-dessus » donc avec

des augets, équipent majoritairement les usines.

Si depuis l’époque Médiévale, les

vieilles roues étaient construites en bois, celles mixtes (bois, fonte) puis

fonte, acier ne furent largement employées qu’à partir des années 1880.

VIEILLES TURBINES

Les turbines (turbines Canson) apparurent

dans les vallées du Voironnais à la fin des années 1840 (chez Gourju à

Bonpertuis dans

Dans les deux cas, abandon des roues hydrauliques à

impulsion, abandon des roues au profit des turbines, le poids des coutumes, de

l’habitude, pesa lourd dans la décision de changement des patrons de

manufacture (il faut y ajouter le coût de l’opération).

LES VIEILLES TURBINES VUES ET ETUDIEES DANS LES ATELIERS ET USINES

(1993 à 2003)

Roue-turbine Bergès (principe Canson) : axe vertical, alimentation incomplète, flux centrifuge H130, citée au F40

Canson : axe vertical, alimentation partielle, flux centrifuge : B65, citée au F230

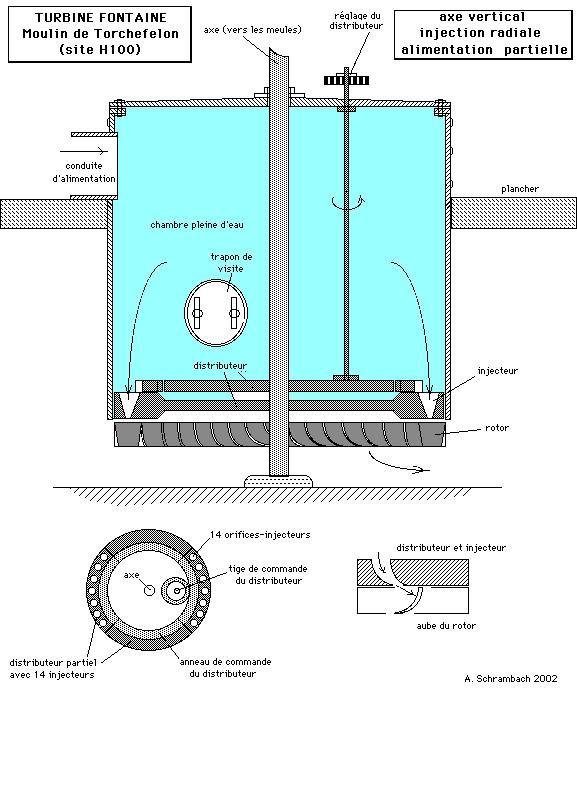

Fontaine : axe vertical, alimentation partielle, flux axial : H100

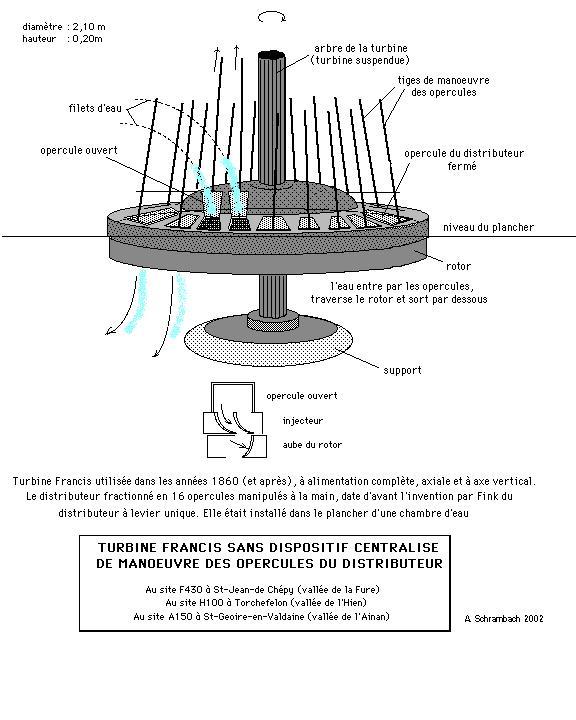

Francis : axe vertical, à opercules (ou à vannettes), flux axial, alimentation partielle : F430, H110, citée au A150

Francis : axe vertical, flux axial : F40, F400

Francis : axe horizontal, flux centripète, sur chambre d'eau : A190, F40, F260 aval, F270, F340, H90

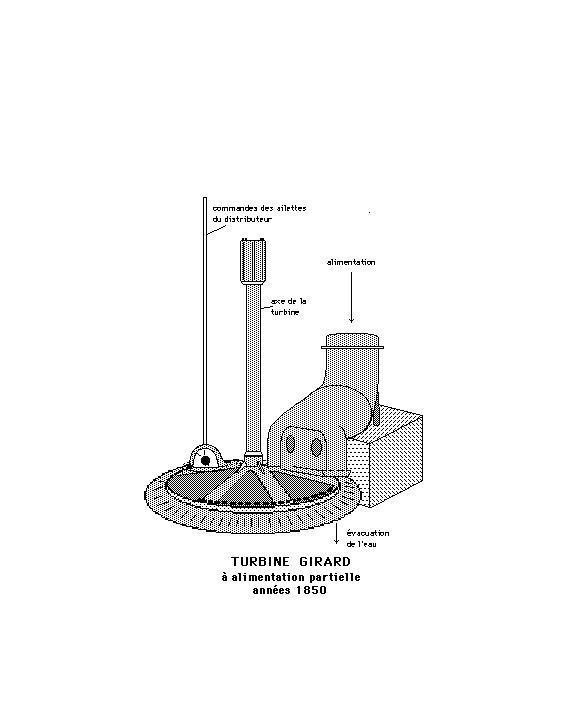

Girard : axe horizontal, alimentation partielle, flux centrifuge : A190, F55, filature de Chatte

Girard : axe vertical, alimentation partielle, flux axial : A80, P100, H150

Pelton : axe horizontal, injecteur : H430, P140

A = Ainan, B = haute Bourbre, F= Fure, H= Hien, P= bassin du lac de Paladru,

LES CONSTRUCTEURS DE TURBINES

Lors

de l'enquête du Patrimoine Industriel dans la vallée de

ont été relevés sur les plaques signalisatrices scellées sur les moteurs.

Site, marque ou fabriquant et année :

F40, Magnat Simon

F60, BSD 1929

F110, Simiand 1944

F120, Bouvier

F130, Dumont 1948

F202, Neyret Grenier 1911

F240, Bouvier 1903

F260, Magnat Simon

F290, Magnat Simon

F300, BSD

F310, Magnat Simon

F350, Neyrpic 1956

F360, BSD 1951

F400, societé Alsacienne de Construction Mécanique 1930

F410, Magnat Simon 1930

F420, Brenier et Neyret 1885 (?)

F230 : Canson (Annonay) 1849

Les numéros des sites sont ceux donnés aux usines lors de l'enquête, sur le terrain, du Patrimoine Industriel (1993-94)

On retrouve les mêmes sociétés dans la vallée de l'Ainan, les constructeurs étant fréquemment installés dans le Dauphiné.

De vieilles turbines ont été étudiées.

Fig :

Les taillanderies, à Montagieu (Hien), à Charavines (Fure), à la Tivollière

(Voiron), à l'Ourcière (Allevard) et dans la Gallaure furent équipées

à la

fin du XIXe siècle par des turbines type Canson particulières.

Afin de ne pas modifier les outils de production - les martinets - on conserva

l'arbre de couche (diamètre de

De véritables

turbine Canson furent utilisées dans la Fure (dès 1849) et dans la

haute Bourbre à Pupetière.

Fig :

Les turbines à vannettes (axe

vertical, écoulement axial, alimentation en principe complète) équipaient une

usine d'effilochage à St-Jean-de-Chépy (Fure),

une

papeterie à la Pale (Ainan) et une usine de tissage à la Rosetta St-Bueil

(Ainan)

Fig :

Une turbine Fontaine, dérivée de la turbine Fourneyron

– autre turbine à cuve - (axe vertical, flux

axial, alimentation incomplète)

existe

dans un ancien moulin à Torchefelon (Hien)

Fig :

Deux grandes turbines Girard à axe vertical, flux axial, alimentation incomplète, sont encore

visibles dans un tissage de la vallée de l'Ainan et un autre dans l'Hien.

D'autres

à axe horizontal ont été découvertes dans l'Ainan, la Fure et dans la Galicière

à Chattes.

TURBINES MODERNES

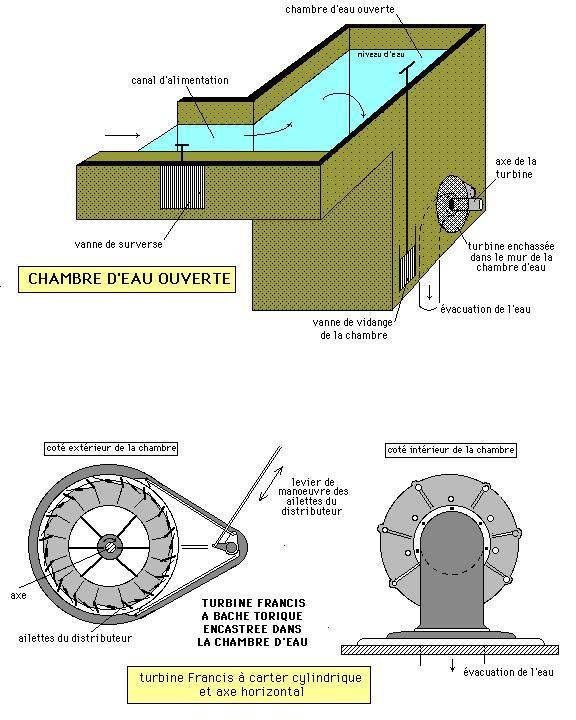

Fig : Dans toutes les vallées les turbines Francis

(avec un aspirateur et une bâche torique non spiraloïde) installées sur une

chambre d'eau sont nombreuses.

Les turbines Francis à bâche spiraloïde

alimentées par une conduite, les Kaplan et les petites Pelton

sont également présentes.

MOTEURS D'APPOINT NON HYDRAULIQUES

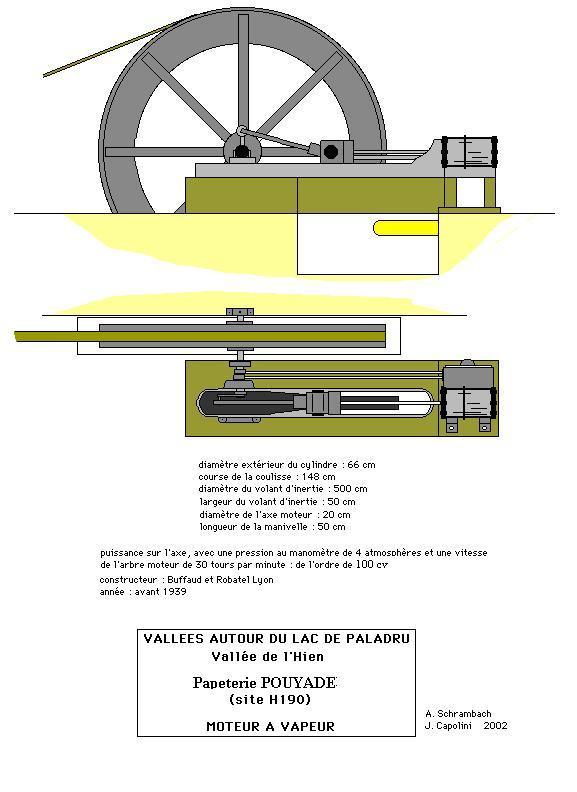

Fig :

Cette machine à vapeur, qui date de la fin des années 1930, existe encore dans

un salle de l'ancienne papeterie Pouyade à St-Victor-de-Cessieu (vallée

de l'Hien).

Les machines à vapeur, peu utilisées dans le Voironnais (moteur d’appoint en cas de basses eaux, d’éclusage) ne délivraient qu’une puissance faible (7 à 8 CV en moyenne).

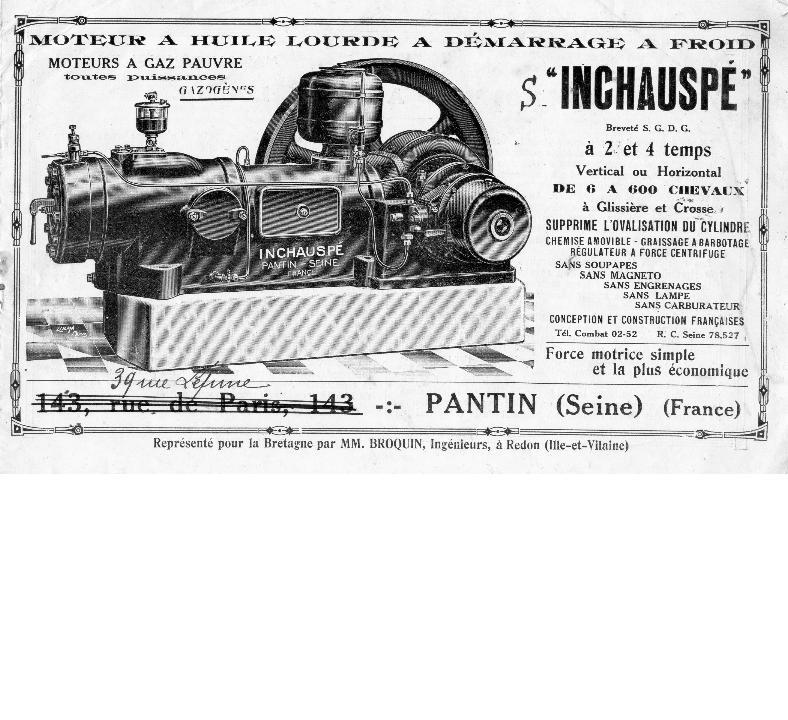

Fig :

Les moteurs à huile lourde

étaient utilisés parfois dans les moulins et les usines de tisssage comme

moteur d'appoint utilisés durant les étiages

ou

pour compenser les inconvénients des éclusages

pratiqués par les industriels installés en amont.

(document

transmis par Mr. Inchauspé fils)

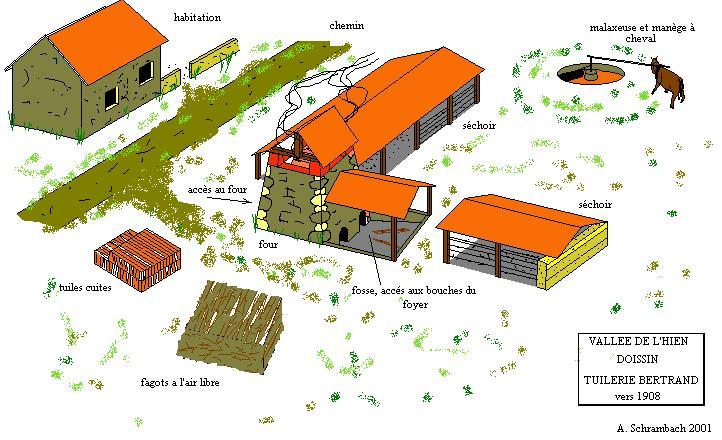

Manège à cheval

Les tuileries pouvaient être équipées d'un manège à cheval (comme une huilerie à Biol) ou d'une roue hydraulique (à St-Joseph-de-Rivière) pour entrainer la malaxeuse d'argile

Fig :

un cheval entraîne le malaxeur à argile

3-Les moteurs entraînaient les machines de diverses manières

D'abord jusqu'au milieu du XIXe siècle, les roues hydrauliques étaient dédiées à 1 machine avec, si possible une liaison directe sans engrenages. C'est le cas des paires de meules à la française, dont l'axe était commun avec celui du rouet. Il en est de même pour les martinets reliés à une roue à axe horizontal (en dessous ou de poitrine puis au dessus).

Plus tard les roues bien étudiées (en dessus ou de coté), puis les turbines, pouvaient entraîner plusieurs artifices. La liaison se faisait comme montré dans les deux figures suivantes.

Fig : Les moteurs étaient en sous sol et la

"remontée" d'énergie se faisait par des courroies et des poulies

plates en bois qui circulaient de bas en haut

par une chambre verticale sans plancher ni plafond. Ce

système existe encore à l'usine de tissage de la Grande Guillionnières (F145)

et à celle de Champet (A145).

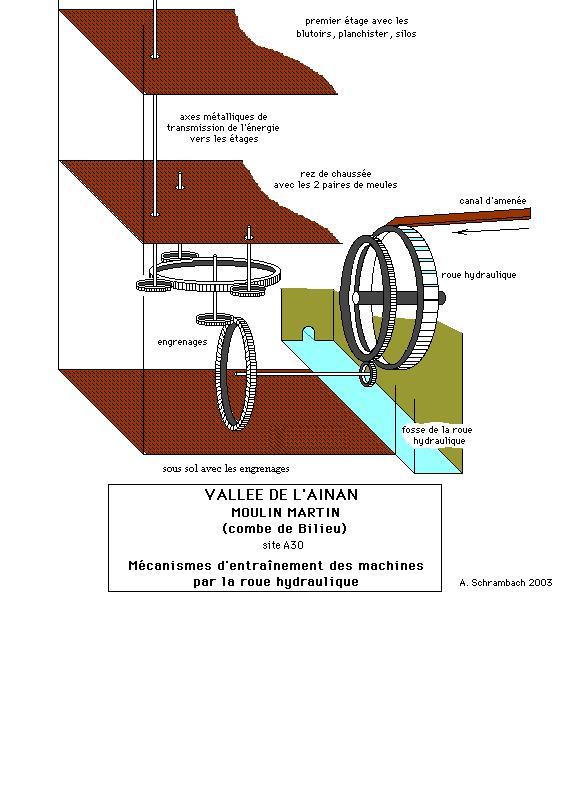

Fig : L'autre dispositif consistait en un axe en

acier forgé qui reliait la source d'énergie en sous sol aux étages.

Ce dispositif existe encore dans le moulin Martin

(A30) et dans la vallée de l'Hien.

Un engrenage de grand diamètre, directement branché sur l'axe

de la roue hydraulique, faisait tourner un petit

engrenage qui accroissait la vitesse de rotation. En effet la roue tournait

très lentement.

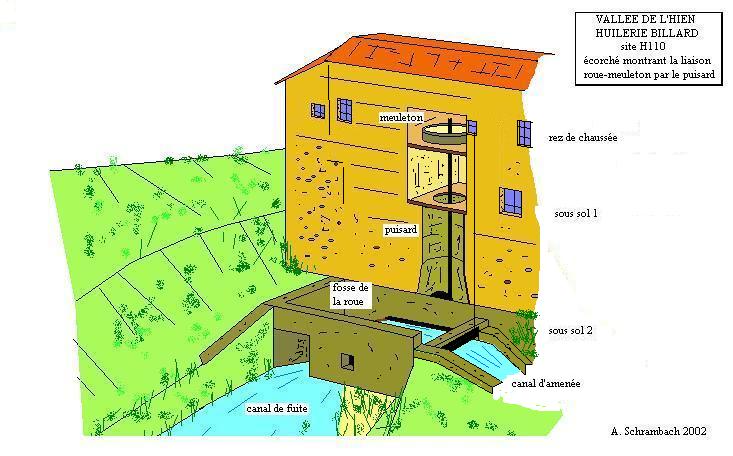

Fig : La scierie Billard, à Montagnieu, comprenait une annexe "huilerie". La

liaison roue hydraulique-meuleton situé

par un puisard creusé dans le rocher, sous le

bâtiment, avec un axe en acier forgé qui existe encore.

Fig :

Dans la filature de la Galicière à Chatte, les moulins à soie étaient entraînés par un ensemble

de tiges en acier forgé qui couraient au ras du sol des

engrenages

principaux jusqu’aux moulins. Ceux ci, datant des années 1820, ne

comprennent aucune pièce en métal.

Tous

les engrenages (alluchons) sont en

bois dur (buis)

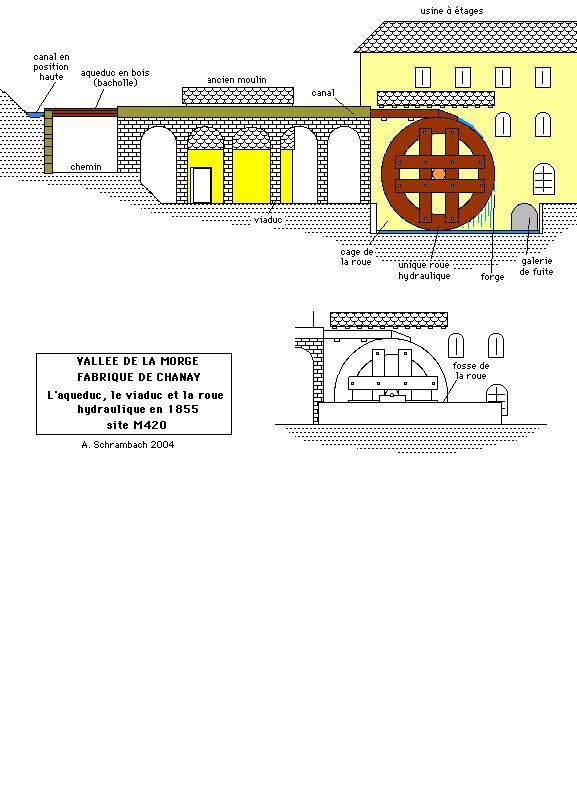

Fig : Le premier moteur de l'usine de

tissage de Saint-Nicolas-de-Macherin ainsi que l'aqueduc d'amenée de

l'eau ont été reconstitués

en s'appuyant sur des relevés topographiques, des

observations archéologiques, des photographies et des archives.

Cette construction (roue hydraulique en chêne de

cliquez ICI pour le retour au

MENU PRINCIPAL

ou FIN